目次

宇宙時代の夜明けと国家の目標

背景:冷戦と宇宙開発競争

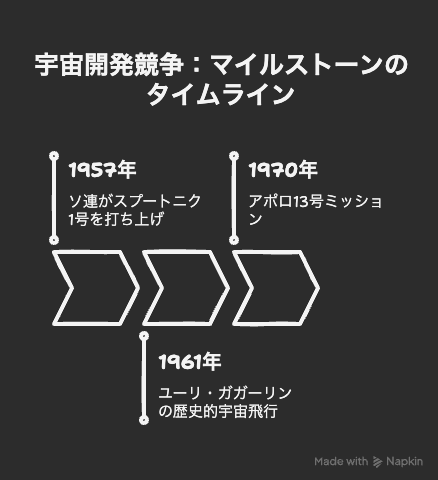

1950年代後半から1970年代にかけて、世界はアメリカ合衆国とソビエト連邦という二つの超大国がイデオロギーと国力を競い合う「冷戦」の時代にありました。この対立は地上だけでなく、宇宙空間にも及び、「宇宙開発競争」と呼ばれる熾烈な技術開発競争へと発展しました 。これは単に科学技術の優劣を競うだけでなく、国家の威信や体制の優位性を示す代理戦争のような側面も持っていました 。

1957年、ソ連が世界初の人工衛星「スプートニク1号」の打ち上げに成功すると、アメリカ社会は大きな衝撃を受けました。これは「スプートニク・ショック」と呼ばれ、自国の技術的優位を信じていたアメリカ国民に、宇宙開発におけるソ連への遅れを痛感させる出来事でした 。さらに1961年4月、ソ連の宇宙飛行士ユーリ・ガガーリンが人類として初めて宇宙空間を飛行し、有人宇宙飛行でもソ連が先んじたことで、アメリカの焦りは頂点に達しました 。

ケネディ大統領の決断

この状況を打開し、ソ連に対抗してアメリカの科学技術力を世界に示すため、当時のアメリカ大統領ジョン・F・ケネディは大胆な決断を下します。1961年5月25日、ケネディ大統領はアメリカ議会での演説において、「1960年代が終わるまで(within this decade)に人間を月に着陸させ、安全に地球に帰還させる」という国家目標を宣言しました 。これが、壮大な有人月探査計画「アポロ計画」の正式な幕開けとなります。

この宣言は、当時の技術レベルを考えると極めて野心的なものでした。アメリカにはまだ、人間を月まで送り届け、安全に帰還させるための巨大なロケットも、月面に降り立つための着陸船も、そしてそれらを制御するための多くの基盤技術さえ確立されていませんでした 。ケネディ大統領の宣言は、まさに科学的な確証よりも政治的な要請が先行したものであり、ソ連に対する勝利という明確な目標が、技術開発の大きな推進力となったのです。この背景には、スプートニクやガガーリンの成功を受け、段階的に追いつくのではなく、一気にソ連を追い越せるような壮大な目標設定が必要だという判断がありました。彼の決意を込めた演説の音声記録は、当時の国家的な熱意と覚悟を今に伝えています 。アポロ計画は、公式には1961年から1972年まで実施されました 。

栄光への道程と試練:初期のアポロ

巨大プロジェクトの始動

月面着陸という前人未到の目標を達成するため、アメリカ航空宇宙局(NASA)は慎重かつ段階的なアプローチを取りました。まず、人間を宇宙空間に送り出すための基礎技術を確立する「マーキュリー計画」が実施されました 。続いて、複数の宇宙飛行士が長期間宇宙に滞在し、宇宙船のランデブー(接近)やドッキング(結合)、船外活動(宇宙遊泳)といった、アポロ計画に不可欠な技術を習得・実証するための「ジェミニ計画」が進められました 。

これら有人計画と並行して、目的地の月そのものを理解するための無人探査も精力的に行われました。月面に衝突する直前まで写真を撮影する「レインジャー計画」、月面に軟着陸して地表の様子を調査する「サーベイヤー計画」、そして月を周回しながら詳細な地図を作成する「ルナーオービター計画」などが次々と実行され、月面の地形や環境に関する貴重なデータをもたらしました 。これらの情報は、後のアポロ計画における着陸地点の選定などに不可欠なものでした。

アポロ計画は、国家の威信をかけた巨大プロジェクトであり、その規模は予算と人員にも表れています。計画全体に投じられた費用は、当時の金額で約254億ドル 、現在の価値に換算すると12兆円にも上ると言われています 。NASAだけでなく、関連する企業や大学の研究者など、約40万人もの人々がこの計画に携わったとされ、まさにアメリカの産業界、学術界、そして政府(軍)が一体となって総力を結集した国家事業でした 。

悲劇を乗り越えて:アポロ 1 号の教訓

輝かしい目標に向かって進むアポロ計画でしたが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。1967年1月27日、計画に大きな影を落とす悲劇が発生します。アポロ計画初の有人宇宙飛行となるはずだった「アポロ 1 号」(当初の計画識別名はAS-204)のミッションに向け、発射台に設置された司令船内で地上訓練を行っていた最中に、火災が発生したのです 。

この火災により、経験豊富なベテラン宇宙飛行士であったガス・グリソム船長、アメリカ初の宇宙遊泳を行ったエドワード・ホワイト飛行士、そして新人のロジャー・チャフィー飛行士の3名全員が、脱出もままならずに犠牲となりました 。

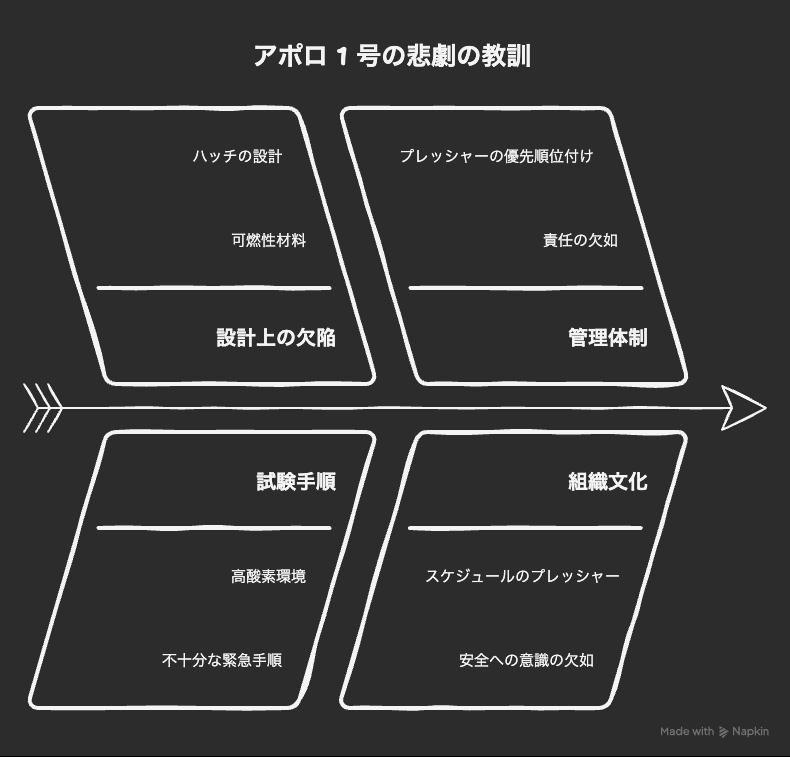

事故原因を究明するために直ちに調査委員会が設置され、徹底的な調査が行われました。その結果、単一の原因ではなく、複数の要因が複合的に作用して火災が発生し、被害を拡大させたと結論付けられました 。

出火元

特定には至りませんでしたが、船内の配線、特にグリソム飛行士の座席近くにあった環境制御装置付近からの電気火花が最も有力な原因とされました。配線の被覆が損傷していたこと、可燃性のある不凍液(エチレングリコール)が漏洩していた可能性、さらにはナイロン製の宇宙服と船内設備との間で発生する静電気なども、発火の引き金になり得たと指摘されました 。

可燃性物質の存在

船内には、機器の固定などに使われていた大量のベルクロ(面ファスナー)や、ナイロン製のネット、ウレタンフォーム製のクッション材など、燃えやすい素材が数多く使用されていました。これらの素材は、通常の大気中ではそれほど危険視されていなかったかもしれませんが、特殊な環境下では大きなリスク要因となりました 。

高濃度の純粋酸素環境

事故当時の船内は、地上での訓練にもかかわらず、実際の打ち上げ時に近い環境を再現するため、通常の大気圧(約14.7psi)よりも高い16.7psi(約1.1気圧)に加圧された100%純粋な酸素で満たされていました。このような高濃度の酸素環境下では、通常では燃えにくい物質でも容易に、かつ激しく燃焼します。マーキュリー計画やジェミニ計画でも純粋酸素は使用されていましたが、地上での高圧純粋酸素環境の危険性に対する認識が不十分だったことが指摘されました 。

ハッチの構造的問題

司令船のハッチは、内側に向かって開ける複雑な3層構造でした。これは宇宙空間での意図しない開放を防ぐための設計でしたが、火災によって船内の圧力が急上昇したため、内側からハッチを押し開けることが物理的に不可能となり、飛行士たちの迅速な脱出を妨げる致命的な欠陥となりました 。

緊急時対応計画の不備

火災発生時の具体的な避難手順や、地上スタッフによる迅速な救助体制、消火設備なども十分に整備されていませんでした 。

このアポロ 1 号の悲劇は、NASAおよびアメリカ国民に大きな衝撃を与え、アポロ計画の有人飛行は約20ヶ月間にわたって中断されることになりました 。しかし、NASAはこの悲劇から多くの教訓を学び、計画の安全性を抜本的に見直しました。

司令船は「ブロック2」と呼ばれる改良型へと大幅に再設計され、船内の可燃物は自己消火性を持つ難燃性の素材に全面的に置き換えられました 。問題となったハッチは、緊急時にわずか数秒で外側へ開けられるように設計変更されました 。また、打ち上げ前の地上段階では、船内を高濃度の純粋酸素で満たすことをやめ、酸素と窒素の混合気を使用するように手順が改められました 。

事故調査報告書は、特定の個人の責任を追及するのではなく、設計上の欠陥、試験手順の問題、管理体制の不備など、システム全体に内在していた問題を指摘しました。これは、アポロ 1 号の火災が単なる偶発的な事故ではなく、ケネディ大統領が設定した「10年以内」という厳しい期限を守ろうとするプレッシャーの中で、安全確保よりもスケジュール遵守が優先されかねない状況が生み出した、構造的な問題(Systemic Failure)であったことを示唆しています。この悲劇的な出来事は、NASAの組織文化に大きな変化をもたらし、後のミッションにおける安全確保の最優先、そして徹底したリスク管理体制の構築へと繋がっていきました。飛行主任ジーン・クランツが事故後に管制官たちに語ったとされる「タフで有能であれ(Tough and Competent)」という言葉は、この変化を象徴するものとして語り継がれています 。犠牲となった3名の飛行士を追悼し、その功績と教訓を永遠に記憶するため、このミッションは正式に「アポロ 1 号」と命名されました 。

月を目指した飛行:主要ミッションの軌跡

アポロ 1 号の悲劇を乗り越え、徹底的な安全対策と設計改良を経て、アポロ計画は再び有人飛行へと歩みを進めます。

人類、初めて地球を離れる

アポロ7号 (1968年10月)

アポロ 1 号の事故後、初の有人ミッションとなったのがアポロ7号です。ウォルター・シラー船長ら3名の宇宙飛行士が搭乗し、大幅に改良された新しい司令船(ブロック2)の性能を、地球周回軌道上で11日間にわたって徹底的にテストしました 。このミッションでは、宇宙船内部の様子などを伝えるテレビ生中継が初めて行われ、大きな注目を集めました 。アポロ7号の成功により、アポロ宇宙船の基本的な信頼性が確認され、計画は次の段階へと進む準備が整いました。

アポロ8号 (1968年12月)

人類史上初めて、地球の周回軌道を離れて月へと向かい、月の周回軌道に入った記念碑的なミッションです 。フランク・ボーマン船長、ジム・ラヴェル、ウィリアム・アンダースの3名が搭乗しました 。彼らは、月を10周する間に、人類として初めて月の裏側を直接その目で観察しました。そして、月の地平線から昇る青い地球の姿「地球の出(Earthrise)」を撮影し、その写真は世界中に配信され、多くの人々に感動と、地球という惑星の有限性・貴重さに対する新たな認識を与えました 。特に、クリスマスイブに月周回軌道から旧約聖書の創世記の一節を読み上げた音声は、世界中の人々の心に深く響きました 。アポロ8号は、人間が地球という揺りかごを離れ、他の天体の引力圏に入った最初の出来事として、宇宙探査の歴史に新たな章を開きました。

月面への第一歩

アポロ11号 (1969年7月)

ついに、アポロ計画の最大の目標である人類初の月面着陸を達成したミッションです 。ニール・アームストロング船長、月着陸船パイロットのバズ・オルドリン、司令船パイロットのマイケル・コリンズの3名が歴史的な飛行に臨みました 。 1969年7月16日に打ち上げられたアポロ11号は、4日後の7月20日、アームストロングとオルドリンが乗り移った月着陸船「イーグル」を司令船「コロンビア」(コリンズが搭乗して月周回軌道で待機)から切り離し、月面への降下を開始しました。着陸予定地点は岩が多く危険だったため、アームストロングは手動操縦に切り替え、より安全な場所を探しました。コンピューターが警告アラーム(1202アラーム)を発する緊迫した状況の中、燃料の残りがわずか数十秒分というところで、無事に月面の「静かの海」に着陸しました 。 着陸から約6時間半後、日本時間では7月21日午前11時56分、アームストロング船長が月着陸船の梯子を降り、人類として初めて月面にその足跡を記しました。この歴史的瞬間、彼は「That’s one small step for (a) man, one giant leap for mankind.(これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍である)」という有名な言葉を残しました。この音声は、リアルタイムで全世界に中継され、約6億人がその瞬間を見守ったと言われています 。 続いてオルドリンも月面に降り立ち、二人は約2時間31分にわたって船外活動を行いました 。活動内容は、月面の写真撮影、アメリカ国旗の設置、地震計やレーザー反射鏡などの科学実験装置の設置、そして将来の分析のために約21.5kgの月の石や砂(月サンプル)を採取することなどでした 。 月面での活動を終えた二人は、月着陸船イーグルの上昇段で月面を離陸し、月周回軌道上で待機していたコリンズの司令船コロンビアとドッキング。7月24日、3名の宇宙飛行士は無事に地球に帰還しました 。アポロ11号の成功は、ケネディ大統領が掲げた国家目標を達成しただけでなく 、冷戦下における宇宙開発競争においてアメリカがソ連に対して決定的な勝利を収めたことを意味し、人類の宇宙への進出における輝かしい金字塔となりました。

困難を乗り越えた飛行

アポロ13号 (1970年4月)

3度目の月面着陸を目指したアポロ13号は、その成功よりも、絶体絶命の危機からの奇跡的な生還劇によって記憶されるミッションとなりました。「成功した失敗(successful failure)」とも呼ばれます 。ジム・ラヴェル船長、ジャック・スワイガート司令船パイロット、フレッド・ヘイズ月着陸船パイロットが搭乗しました 。 打ち上げから約56時間後、地球から約32万km離れた月へ向かう軌道上で、機械船に搭載されていた第2酸素タンクが突然爆発を起こしました 。この爆発の影響で第1酸素タンクも損傷し、司令船の電力源である燃料電池に必要な酸素と、それによって生成される飲料水、そして生命維持に必要な酸素が急速に失われていくという、極めて深刻な事態に陥りました。 月面着陸は直ちに断念され、ミッションの目標は3名の乗組員を無事に地球へ帰還させることへと変更されました。司令船の電力や資源は、大気圏再突入の際に最低限必要な分を残して温存する必要があったため、乗組員は本来2人乗りで約2日間の活動しか想定されていなかった月着陸船「アクエリアス」に避難し、これを「宇宙の救命ボート」として使用することになりました 。 しかし、月着陸船は3人が4日間以上生存するには設計上の限界がありました。特に問題となったのが、呼吸によって発生する二酸化炭素の除去です。月着陸船の二酸化炭素吸収フィルター(水酸化リチウム・キャニスター)だけでは容量が足りず、かといって司令船にある予備のフィルターは形状が異なるため、そのままでは接続できませんでした。この危機に対し、地上の管制センター(ジーン・クランツ飛行主任らが指揮)と技術者たちは、宇宙船内にあるビニール袋、ボール紙、ダクトテープなどを利用して、司令船のフィルターを月着陸船のシステムに接続するための応急的なアダプターを考案。その製作手順を音声で乗組員に伝え、彼らは見事にそれを船内で再現し、二酸化炭素濃度の上昇を抑えることに成功しました 。 電力不足も深刻で、船内の温度は氷点近くまで低下し、飲料水も極限まで節約する必要がありました。有名な「ヒューストン、問題が発生したようだ(OK Houston, we’ve had a problem here.)」というスワイガート飛行士からの第一報の音声は、このミッションが直面した危機の発端を告げるものでした 。 乗組員と地上のチームが一丸となり、数々の困難を知恵と工夫、そして不屈の精神力で乗り越え、アポロ13号は月の裏側を回り込む自由帰還軌道を通って、1970年4月17日、無事に太平洋に着水。乗組員全員が生還を果たしました 。この出来事は、危機管理とチームワークの重要性を示す事例として、今なお語り継がれています。

科学探査の深化と終焉

アポロ11号の成功以降、アポロ計画の主眼は、単に月へ行くことから、月で何を発見するのか、という科学探査へと徐々にシフトしていきました 。

アポロ15号 (1971年7月)

このミッションから、月面での移動範囲を飛躍的に広げる「月面車(Lunar Roving Vehicle, LRV)」が初めて導入されました 。宇宙飛行士は月着陸船から数キロメートル離れた場所まで移動し、より多様な地形を調査し、サンプルを採取することが可能になりました。アポロ15号では、アペニン山脈の麓やハドレー谷といった複雑な地形を探査し、月の地質学的な歴史に関する重要な手がかりを得ました。

アポロ17号 (1972年12月)

アポロ計画における最後の有人月面着陸ミッションとなりました 。このミッションの大きな特徴は、乗組員の中に初めて、そして唯一の科学者、地質学者のハリソン・シュミット博士が含まれていたことです 。ユージン・サーナン船長、ロナルド・エヴァンス司令船パイロットと共に、シュミット博士は月面のタウルス・リットロウ渓谷に着陸しました。 彼らは3回の船外活動を行い、合計約22時間というアポロ計画中最長の月面滞在時間を記録しました 。月面車を駆使して約36kmを走行し、広範囲にわたる詳細な地質調査を実施 。その結果、火山活動の痕跡を示すオレンジ色の土壌を発見するなど、重要な科学的成果を上げました。また、約110.4kgという、これまでのミッションで最も多くの月サンプルを地球に持ち帰りました 。設置された科学実験装置群(ALSEP)による地震観測、重力測定、熱流量測定、宇宙線観測なども行われました 。 アポロ17号の帰還をもって、アポロ計画による有人月探査は幕を閉じました 。当初の政治的な目標であった「月面に人を送り込む」ことがアポロ11号で達成された後、計画の重点が科学探査へと移っていったことは、限られた予算の中でプロジェクトの意義を最大化しようとした結果と言えます。月面車の導入や科学者の参加は、この科学的探査をより深化させるための具体的な方策でした。このミッション目的の進化は、大規模な宇宙計画が、政治的な動機から始まりつつも、科学的な知見の獲得へとその価値を発展させていく過程を示す好例と言えるでしょう。

月への架け橋:アポロを支えた技術

アポロ計画の成功は、宇宙飛行士たちの勇気と能力、そして地上の管制チームの卓越した運用能力はもちろんのこと、それを可能にした革新的な科学技術の結晶でした。

史上最大のロケット:サターンV

アポロ宇宙船を地球の引力を振り切って月まで送り込むためには、前例のない強力なロケットが必要でした。そのために開発されたのが、3段式の液体燃料ロケット「サターンV」です 。全長は約111メートルと、36階建てのビルに匹敵する高さ、総重量は約3000トンにも達する、まさに史上最大のロケットでした 。

この巨大ロケットの開発を主導したのは、ドイツ出身のロケット工学者、ヴェルナー・フォン・ブラウン博士です 。彼は第二次世界大戦中にドイツでV2ロケット開発に関与し、戦後アメリカに渡ってNASAのロケット開発の中心人物となりました。サターンVは、その第1段だけで5基のF-1エンジンを備え、合計で約3400トン以上という驚異的な推力を発生させ、司令船、機械船、月着陸船、そして3名の宇宙飛行士という重いペイロードを、一気に月へと向かう軌道に乗せることができました 。1967年のアポロ4号ミッションで初の無人打ち上げに成功し 、アポロ8号で初めて人間を乗せて宇宙へと飛び立ちました 。

月への往復船:司令船・機械船 (CSM)

月への往復旅行の大部分を担ったのが、司令船(Command Module, CM)と機械船(Service Module, SM)から構成されるアポロ宇宙船本体(CSM)です 。

司令船 (CM)

乗組員がミッションの大半を過ごす居住区画であり、操縦室でもあります。形状は円錐形で、地球への帰還時にはこの部分だけが大気圏に再突入します。そのため、再突入時の数千度に達する高温から船内を守るための頑丈な耐熱シールドで覆われています 。アポロ 1 号の火災事故の教訓から、内部の素材やハッチの構造などが大幅に改良された「ブロック2」と呼ばれるタイプが、アポロ7号以降の有人ミッションで使用されました 。

機械船 (SM)

司令船の後部に接続された円筒形の部分で、月への往復に必要な燃料と強力な主推進エンジン(SPS)、姿勢制御用スラスター、電力供給システム(燃料電池)、酸素タンク、通信アンテナなどを搭載しています 。アポロ13号で爆発事故を起こしたのは、この機械船に搭載されていた液体酸素タンクでした 。地球帰還直前に切り離され、大気圏で燃え尽きます。

打ち上げ脱出システム (LES)

サターンVロケットの先端、司令船の上部に取り付けられた小型の固体燃料ロケットです。打ち上げ直後にサターンVロケットに重大な問題が発生した場合、このLESが点火して司令船をロケット本体から引き離し、乗組員を安全な距離まで緊急脱出させるためのシステムです 。幸い、アポロ計画の実際の打ち上げでこのシステムが使用されることはありませんでした。

月面への足:月着陸船 (LM)

月周回軌道から月面に降り立ち、探査活動を終えた後に再び離陸して、軌道上で待機する司令船とドッキングするという、月面着陸ミッションの核心部分を担ったのが、月着陸船(Lunar Module, LM)です 。航空宇宙企業グラマン社によって開発されました 。

LMは、月面着陸専用に設計された、非常にユニークな形状の宇宙船です。地球の大気圏を飛行する必要がないため、空気力学的な形状は考慮されておらず、機能最優先の角張った外観をしています。着陸用の脚を持つ「下降段」と、乗組員が乗り込むキャビンと上昇用エンジンを持つ「上昇段」の2つの部分から構成されています 。月面に着陸する際は下降段のエンジンを使用し、月面から離陸する際は下降段を発射台として上昇段が切り離され、上昇用エンジンで軌道に戻ります。

LMの開発は困難を極め、特に「軽量化」が最大の課題でした。サターンVロケットの打ち上げ能力には限界があり、LMの重量を当初目標の9トン以内に収める必要がありましたが、設計は難航し、予定重量は初期段階で10トンを超えていました 。そのため、徹底的な軽量化対策が施されました。例えば、船体の外壁の一部には、わずか0.025ミリメートルという極薄のアルミ合金板が使用され、内部の気圧と外部の真空を隔てていました 。着陸脚の衝撃吸収材には、軽量なアルミ製のハニカム構造が採用されました 。こうした努力にも関わらず、最終的な重量は約15トンに達しましたが、これはサターンVロケットの能力向上によってカバーされました 。

LMはアポロ9号で初めて有人での飛行試験が行われ、宇宙空間での分離・ドッキング、エンジン噴射などが成功裏に実証されました 。そしてアポロ11号で、ニール・アームストロングとバズ・オルドリンを乗せ、人類初の月面着陸という歴史的快挙を成し遂げました 。さらにアポロ13号では、司令船・機械船が深刻なダメージを受けた際、本来の目的外である「救命ボート」として機能し、3名の乗組員を4日間近く生存させ、無事地球へ帰還させる上で決定的な役割を果たしました 。

宇宙船の頭脳:アポロ誘導コンピュータ (AGC)

アポロ宇宙船(司令船と月着陸船の両方に搭載)の複雑な飛行を制御し、月までの正確な航法計算を行ったのが、「アポロ誘導コンピュータ(Apollo Guidance Computer, AGC)」です 。これは、マサチューセッツ工科大学(MIT)の器械工学研究所(現在のドレイパー研究所)によって開発されました 。

AGCは、その当時としては画期的なコンピューターでした。トランジスタよりもさらに小型で高性能な「集積回路(IC)」を本格的に採用した最初のコンピューターの一つであり、その開発と大量採用は、後のコンピューター技術や半導体産業の発展に大きく貢献しました 。

現代のスマートフォンやパソコンと比較すると、その性能(ワード長16ビット、メモリ容量は読み出し専用のコアロープメモリが約72KB、書き込み可能な磁気コアメモリが約4KB)は比較にならないほど低いものでした 。しかし、AGCは宇宙船の姿勢制御、エンジン噴射のタイミングと時間の計算、航路計算、ランデブーやドッキングの誘導など、ミッションクリティカルなタスクをリアルタイムで、かつ高い信頼性をもって実行しました。

アポロ11号の月面着陸の最終降下段階で、AGCが「1201」および「1202」というプログラムアラームを発したエピソードは有名です 。これは、レーダーからの予期せぬデータ流入により、コンピューターの処理能力が一時的に限界に近づいていることを示す警告でした。しかし、マーガレット・ハミルトン率いるMITのチームが開発したソフトウェアは、このような状況を想定し、優先度の高い重要なタスク(着陸制御など)を優先して実行し、優先度の低いタスクを後回しにするように設計されていました。地上の管制官(ガイダンス担当のスティーブ・ベールズ)はこのソフトウェアの能力を理解しており、アラームが出ても飛行を続行可能と判断し、「GO(続行せよ)」の指示を出しました。この的確な判断とソフトウェアの堅牢性により、アポロ11号は無事に月面に着陸することができたのです。

宇宙飛行士は、「DSKY(ディスキー)」と呼ばれる、テンキーのようなキーパッドと数字表示部からなるインターフェース装置を通じて、AGCにコマンドを入力したり、飛行データを確認したりしました 。

過酷な環境から身を守る:宇宙服と生命維持

月面や宇宙空間は、人間が生身で生存するには極めて過酷な環境です。真空状態、マイナス150℃からプラス120℃にもなる極端な温度差、人体に有害な宇宙放射線、そして高速で飛来する微小な隕石など、様々な危険が存在します。アポロ計画の宇宙飛行士たちをこれらの脅威から守り、活動を可能にしたのが、高度な技術が結集された宇宙服と生命維持システムでした。

宇宙服は、単なる衣服ではなく、「個人用の小型宇宙船」とも言える機能を持っていました。内部を与圧して呼吸に必要な酸素を供給し、体温を一定に保つための冷却・加温機能、通信機能、そして外部の危険から身体を防護する多層構造を備えていました。特に月面での船外活動(EVA)に使用された宇宙服(A7Lなど)は、背中に生命維持装置(PLSS)を背負い、単独で数時間の活動が可能でした。

アポロ 1 号の火災事故の教訓から、宇宙服の素材も全面的に見直されました。それまで使われていたナイロンなどの可燃性素材に代わり、燃えにくく非常に高い耐熱性を持つ特殊なガラス繊維布「ベータ・クローズ」などが採用され、安全性が大幅に向上しました 。

これらの技術は、サターンVのような巨大ロケットから、AGCのような超小型コンピューター、そして月着陸船のような特殊な宇宙船に至るまで、アポロ計画の成功に不可欠な要素でした。特に、限られた打ち上げ能力の中で要求される厳しい重量・サイズ制限と、修理が不可能な宇宙空間での完璧な動作が求められる極限の信頼性要求は、技術革新の強力な推進力となりました。小型化と高信頼性への挑戦が、集積回路技術の飛躍的な進歩や、システム全体の不具合を未然に防ぐための厳格な試験・管理手法(システム工学)の発展を促し、その恩恵は宇宙開発分野にとどまらず、現代社会の様々な技術へと繋がっているのです 。

宇宙からの響き:「音声」が伝えたドラマ

アポロ計画は、人類が初めて月面に到達した技術的な偉業であると同時に、多くのドラマを生み出した人間たちの物語でもあります。そのリアルな興奮、緊張、そして感動を今に伝えているのが、ミッション中に交わされた膨大な「音声」記録です。

歴史を刻んだ交信記録

アポロ計画を通じて、月に向かう宇宙船と地球の管制センター(ヒューストン)の間では、絶えず音声による交信が行われていました。その中には、歴史的な瞬間を捉えた、忘れられない言葉が数多く含まれています。

アポロ11号、月面着陸

ニール・アームストロング船長が人類として初めて月面に降り立った際に発した「That’s one small step for (a) man, one giant leap for mankind.(これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍である)」という言葉は、音声を通じてリアルタイムで世界中に中継され、人類史に残る名言となりました 。また、着陸成功をヒューストンに伝えた「Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.(ヒューストン、こちら静かの基地。イーグルは着陸した)」という音声も、緊張からの解放と達成感を伝える象徴的な記録です 。

アポロ13号の危機

宇宙船の酸素タンク爆発という絶体絶命の状況を最初に地上へ伝えた、ジャック・スワイガート飛行士(当初の交信記録ではジム・ラヴェル船長の発言とされていた時期もありましたが、後の分析でスワイガートの発言に続いてラヴェルが繰り返したとされています)の「OK, Houston, we’ve had a problem here.(オーケー、ヒューストン、こちらで問題が発生した)」という冷静ながらも緊迫感に満ちた音声は、ミッションが直面した危機を象徴する言葉として広く知られています 。

アポロ8号のメッセージ

人類が初めて月を周回したアポロ8号のミッションでは、クリスマスイブに宇宙飛行士たちが旧約聖書の創世記の一節を朗読しました。その荘厳な音声は、宇宙の広大さと地球の美しさを背景に、多くの人々に深い感動を与えました 。

これらの音声記録は、単なる通信の記録ではなく、アポロ計画という壮大なドラマにおける重要なシーンを切り取った、貴重な歴史の証言なのです。

地球と月を結んだ通信技術

地球から約38万キロメートルも離れた月との間で、クリアな音声通信を確立し、さらには宇宙船の状態を示すテレメトリデータや、歴史的な瞬間を捉えた映像までも送受信することは、当時の技術にとって大きな挑戦でした 。

NASAは、この課題を克服するために、「NASCOM(NASA Ground Communications System)」と呼ばれる、世界中に広がる地上通信ネットワークを構築・運用しました 。このネットワークには、アメリカ国内だけでなく、スペイン、オーストラリアなど世界各地に設置された追跡局(地上局)、追跡管制船、航空機などが含まれており、通信衛星や海底ケーブルなども利用して、途切れることのない通信リンクを確保していました 。

アポロ11号の月面からのテレビ中継では、オーストラリアにあるパークス天文台の巨大な電波望遠鏡などが、月着陸船から送られてくる微弱な信号を受信しました 。受信された信号は、衛星回線などを経由してアメリカ・テキサス州ヒューストンのミッション管制センターに送られ、そこから全世界へと配信されました。当時の技術的な制約、特に月着陸船に搭載できるカメラの重量と、利用可能な通信帯域幅の制限から、月面からの生中継映像は白黒となりましたが、それでも人類が月面を歩く姿をリアルタイムで届けたことは画期的な出来事でした 。

宇宙船から地球へのダウンリンク信号には、音声や映像だけでなく、宇宙船の各種センサーからのデータ(テレメトリ)、宇宙飛行士の心拍数などの生体情報(バイオメディカルデータ)、宇宙船の位置を正確に把握するための測距信号、そして万が一の事態に備えた緊急用の音声通信やモールス信号の伝送能力なども含まれていました 。

膨大な「音声」記録のデジタル化と公開

アポロ計画、特にアポロ11号のような主要ミッションでは、宇宙飛行士とCAPCOM(宇宙船交信担当官)との間の交信だけでなく、ミッション管制センター内で様々な専門分野の管制官たち(飛行主任、誘導担当、生命維持担当、医師など)が交わしていた内部のコミュニケーションループ(通称「ループ音声」)も、すべて記録されていました 。

これらの記録は膨大な量にのぼり、アポロ11号のミッションだけでも、合計1万9000時間分を超える音声が、数百本の磁気テープに録音されていたと言われています 。これらのテープは長らく保管されていましたが、近年のデジタル技術の進歩により、NASAとテキサス大学などの協力によって、その多くがデジタル化され、インターネットアーカイブなどのプラットフォームを通じて一般に公開されるようになりました 。

これらの公開された音声記録は、歴史的に有名な言葉の背景を知る上で非常に重要です。例えば、アポロ11号の着陸時に発せられた「1202アラーム」の際、管制室内でどのような議論が交わされ、どのように「GO」の判断が下されたのか、その緊迫したやり取りを音声で直接聞くことができます 。また、アポロ13号の危機対応において、地上のエンジニアたちがどのように解決策を導き出し、それを宇宙飛行士に伝えたのか、その詳細なプロセスも音声記録から伺い知ることができます。

これらの音声は、編集されたニュース報道やドキュメンタリーでは伝えきれない、ミッションの生々しい現実、予期せぬ問題への対応、そして極限状況下での人間の判断や感情を、フィルターを通さずに私たちに伝えてくれます。アポロ計画の音声記録は、単なる歴史的な音源ではなく、技術史、科学史、そして人間ドラマを研究するための、他に代えがたい貴重な一次資料であり、その公開はアポロ計画の理解をより深く、豊かなものにしています。

月からの贈り物:科学的発見と技術の波及

アポロ計画は、人類を月面に送り届けるという壮大な目標を達成しましたが、その遺産は技術的な偉業だけにとどまりません。月面から持ち帰られたサンプルやデータは、月の科学的な理解を飛躍的に進歩させ、計画のために開発された技術は、私たちの現代社会にも様々な形で恩恵をもたらしています。

月の石(サンプル)が語る物語

アポロ計画の6回の月面着陸ミッション(アポロ11号、12号、14号、15号、16号、17号)を通じて、宇宙飛行士たちは合計で約382キログラムにも及ぶ月の石や砂(月サンプル)を地球に持ち帰りました 。これらの貴重なサンプルは、ヒューストンのジョンソン宇宙センターにある専用施設で厳重に保管・管理され、世界中の研究機関に配布されて詳細な分析が行われました 。

これらの分析結果は、それまで謎に包まれていた月の成り立ちや歴史、そして地球との関係について、多くのことを明らかにしました。

月の年齢と起源の解明

月サンプルの放射年代測定により、月が形成されたのは約45億年前であることが明らかになりました 。これは、地球が形成された初期に、火星ほどの大きさの原始惑星が地球に巨大衝突(ジャイアント・インパクト)し、その際に飛び散った物質が集まって月が形成されたとする「ジャイアント・インパクト説」を強く裏付ける結果となりました。最近の研究では、アポロ17号が持ち帰ったジルコン結晶の分析から、月の形成が従来考えられていたよりも4000万年ほど早い、約44億6000万年前である可能性も示唆されています 。

月の地質構造

月面の「海(Mare)」と呼ばれる暗く平坦な地域は、約30億年以上前に起こった大規模な火山活動によって噴出した玄武岩質の溶岩が固まったものであることがわかりました 。一方、「高地(Highlands)」と呼ばれる明るくクレーターが多い地域は、それよりも古い年代に形成された斜長岩(Anorthosite)と呼ばれる岩石で構成される、月の初期の地殻であることが判明しました。

月の水の存在

アポロ計画当時は、月は完全に乾燥した天体だと考えられていました。しかし、近年になって分析技術が向上し、アポロ計画で持ち帰られたサンプル(特に火山性のガラスビーズなど)の中に、微量ながら水(水酸基OHや水分子H2Oの形)が含まれていることが発見されました 。さらに、近年の月探査機による観測データは、太陽光が当たらない極地域のクレーターの底(永久影)には、氷の状態で比較的大量の水が存在する可能性が高いことを示しています 。これは、将来の有人月探査や月面基地の建設において、飲料水やロケット燃料(水を電気分解して水素と酸素を得る)の供給源として利用できる可能性があり、極めて重要な発見です。

月の進化の歴史

月サンプルの分析や月面に設置された地震計のデータなどから、月も形成初期には内部が溶融し(マグマオーシャン)、その後、地殻やマントルが形成され、激しい隕石衝突(後期重爆撃期と呼ばれる時代)や火山活動を経験したものの、約30億年前には内部活動がほぼ終息し、以降は比較的静かな天体となったことが明らかになりました 。

アポロ計画で採取されたサンプルの中には、当時の分析技術では詳細な分析が困難だったため、将来の技術進歩を見越して未開封のまま特別に保管されてきたものもあります 。これらの「未来への贈り物」とも言えるサンプルが、近年になって最新の分析装置を用いて調査され始めており、今後さらに新たな科学的発見がもたらされることが期待されています。これは、サンプルリターンミッションの長期的な価値と、将来世代のためにサンプルを適切に保管・管理すること(キュレーション)の重要性を示しています。

アポロ計画が生んだ技術の波及

アポロ計画は、月探査という目標達成のために、当時の最先端技術を結集し、さらに多くの新しい技術を生み出しました。そして、その過程で開発された技術やノウハウの多くは、宇宙開発分野にとどまらず、私たちの日常生活や様々な産業分野に「スピンオフ」として応用され、社会全体の技術進歩に貢献してきました 。

特に重要な貢献の一つが、「システム工学(Systems Engineering)」の確立と発展です 。アポロ計画は、ロケット、宇宙船、生命維持装置、通信システム、地上管制システム、そして人間自身といった、無数の複雑な要素(サブシステム)を統合し、全体として一つの目標(月面着陸と安全な帰還)を達成する必要がある、極めて大規模で複雑なシステムでした。NASAは、このような巨大プロジェクトを成功させるために、目標設定、機能分割、インターフェース設計、統合テスト、リスク管理、プロジェクト管理といった手法を体系化し、実践しました。このアポロ計画で培われたシステム工学のアプローチは、その後の航空宇宙開発はもちろん、航空機、自動車、コンピュータシステム、大規模プラント建設、金融システムなど、現代社会における様々な分野の大規模で複雑なプロジェクトを計画・実行・管理するための基礎的な方法論として広く普及しています。

以下に、アポロ計画から生まれた代表的なスピンオフ技術の例をいくつか紹介します。

| アポロ計画での用途 (Apollo Application) | スピンオフ技術 (Spin-off Technology) | 現代での応用分野 (Modern Applications) | 関連情報源 (Related Sources) |

|---|---|---|---|

| 誘導コンピュータ (Guidance Computer) | 集積回路 (IC/LSI) | コンピュータ、スマートフォン、家電製品など | |

| 宇宙船の電源 (Spacecraft Power) | 燃料電池 (Fuel Cells) | クリーンエネルギー発電、燃料電池自動車など | |

| 宇宙食 (Space Food) | フリーズドライ製法 (Freeze-drying) | インスタント食品、登山食、非常食など | |

| アンテナ展開機構など (Antenna Deployment, etc.) | 形状記憶合金 (Shape Memory Alloys) | 医療器具(カテーテルなど)、眼鏡フレーム、温度センサーなど | |

| 月面画像等の処理 (Lunar Image Processing, etc.) | デジタル画像処理技術 (Digital Image Processing) | 医療用画像診断(CTスキャン、MRI)、デジタルカメラなど | |

| 宇宙食の安全管理 (Space Food Safety Management) | HACCP(ハサップ) | 食品製造・加工における衛生管理システム | |

| 大規模プロジェクト管理 (Large Project Management) | システム工学 (Systems Engineering) | 航空宇宙、防衛、建設、IT、金融など様々な分野 |

これらの例からもわかるように、アポロ計画は、月探査という直接的な成果だけでなく、その過程で生み出された技術や知見を通じて、現代社会の基盤となる多くの技術の発展を加速させる役割を果たしたのです。

計画を動かした人々

アポロ計画という未曾有のプロジェクトの成功は、最先端の技術だけでなく、それに携わった多くの人々の知恵、勇気、そしてチームワークによって成し遂げられました。月面に足跡を刻んだ宇宙飛行士たち、そして地上から彼らを支えた管制官、技術者、科学者たち。ここでは、計画を動かした主要な人物の一部を紹介します。

月面に足跡を刻んだ飛行士たち

アポロ計画では、1969年のアポロ11号から1972年のアポロ17号までの間に、合計12人のアメリカ人宇宙飛行士が月面に降り立ちました 。彼らは、人類の代表として未知の世界に挑み、多くの困難を乗り越えて歴史的な偉業を達成しました。

ニール・アームストロング (Neil Armstrong)

アポロ11号の船長として、1969年7月20日(UTC)、人類で初めて月面に降り立った人物です 。彼は元海軍のパイロットであり、テストパイロットとしても豊富な経験を持っていました。ジェミニ8号ミッションでは、宇宙空間でのドッキング中に発生した危機的な回転事故を、冷静な判断と操縦で乗り切ったことでも知られています 。月面着陸という歴史的なプレッシャーの中でも冷静沈着さを失わず、着陸船イーグルを安全な場所へと導きました。月面での第一歩と共に発した言葉はあまりにも有名です。アポロ計画後はNASAを退き、大学教授や実業家として静かな生活を送りました 。

バズ・オルドリン (Buzz Aldrin)

アポロ11号の月着陸船パイロットとして、アームストロングに続いて月面に降り立った2番目の人物です 。彼はマサチューセッツ工科大学(MIT)で航空宇宙工学の博士号を取得した秀才であり、宇宙空間でのランデブー技術に関する研究でも功績がありました。月面では、科学実験装置の設置やサンプルの採取など、精力的に活動しました。彼が月面でポーズをとる有名な写真(ヘルメットのバイザーに写真を撮るアームストロングが映り込んでいる)は、アポロ計画を象徴するイメージの一つとなっています 。

ジム・ラヴェル (Jim Lovell)

アポロ計画において、2度月へ飛行した数少ない宇宙飛行士の一人です(アポロ8号とアポロ13号)。アポロ8号では人類初の月周回飛行を経験し、アポロ13号では船長として、酸素タンク爆発という絶体絶命の危機に直面しながらも、クルーを率いて見事に生還を果たしました 。彼の冷静なリーダーシップと、地上チームとの連携が奇跡の生還劇を生みました。

アポロ 1 号クルー (ガス・グリソム、エド・ホワイト、ロジャー・チャフィー)

アポロ計画初の有人飛行を目前にして訓練中の火災事故で殉職した3名の宇宙飛行士です 。彼らの犠牲は決して無駄ではなく、その後のアポロ計画における安全対策の抜本的な見直しと強化に繋がり、結果的に後続のミッションの成功と宇宙飛行士たちの安全に貢献しました。事故後、彼らは国家的な英雄として追悼され、その功績は称えられています 。

ハリソン・シュミット (Harrison Schmitt)

アポロ17号の月着陸船パイロットであり、アポロ計画で唯一、科学者(地質学者)として月面に降り立った人物です 。彼の専門知識は、最後の月面ミッションにおける科学的探査の質を大きく向上させ、月の地質に関する詳細な調査や、興味深いサンプル(オレンジ色の土など)の発見に貢献しました。

地上から支えた英雄たち

月面へと旅立った宇宙飛行士たちの活躍の陰には、地上から彼らを支え、ミッションの成功に不可欠な役割を果たした多くの人々がいました。

ヴェルナー・フォン・ブラウン (Wernher von Braun)

ドイツ出身の天才ロケット科学者であり、アポロ計画の基盤となった巨大ロケット「サターンV」の開発を指揮した中心人物です 。第二次世界大戦下のドイツでの活動という過去を持ちながらも、戦後はアメリカの宇宙開発、特に有人月探査計画の実現にその情熱と才能を注ぎ込み、NASAのマーシャル宇宙飛行センターの初代所長として計画を強力に推進しました。

ジーン・クランツ (Gene Kranz)

NASAのミッションコントロールセンター(地上管制センター)で飛行運用を指揮した、伝説的な飛行主任(フライトディレクター)の一人です 。白いベストがトレードマークで、アポロ11号の歴史的な月面着陸を成功に導いたチームの一員であり、特にアポロ13号の危機においては、極度のプレッシャーの中で冷静沈着にチームを統率し、次々と発生する難題に対する解決策を見つけ出し、乗組員の無事生還に決定的な貢献を果たしました。彼のリーダーシップ論は「クランツの10か条」としても知られ、危機管理の手本とされています 。

マーガレット・ハミルトン (Margaret Hamilton)

MITのチームを率いて、アポロ誘導コンピュータ(AGC)の複雑な飛行ソフトウェアを開発した先駆的な女性ソフトウェアエンジニアです 。彼女は「ソフトウェア工学(Software Engineering)」という言葉を生み出した人物としても知られています。アポロ11号の月面着陸降下中にAGCがオーバーロード寸前になった際、彼女のチームが設計したソフトウェアが、重要な処理を優先して実行し続けることで、ミッション失敗の危機を回避しました。

スティーブ・ベールズ (Steve Bales)

アポロ11号の月面着陸時に、AGCの誘導・航法システムを担当した若き管制官(ガイダンス・オフィサー)です 。着陸の最終段階でAGCが発した「1201」「1202」という未知の警告アラームに対し、短時間で状況を分析し、ソフトウェアの能力を信じて「GO(着陸続行可能)」という重要な判断を下し、歴史的着陸の成功に貢献しました。

アポロ計画の成功は、これらの著名な人物だけでなく、管制官、エンジニア、科学者、技術者、医師、そして事務スタッフに至るまで、地上でミッションを支えた何十万人もの人々の献身的な努力と協力の賜物でした。特にアポロ13号の生還劇は、宇宙にいる飛行士と地上のチームが一体となって困難に立ち向かい、知恵と技術を結集して危機を乗り越えた、見事なチームワークの勝利でした。アポロ計画は、個々の英雄の物語であると同時に、壮大な目標に向かって協力し、不可能を可能にした「チームの力」を示す輝かしい事例なのです。

アポロ計画が遺したもの

アポロ計画は、1972年のアポロ17号をもってその幕を閉じましたが、その影響は半世紀以上を経た現在においても、科学技術、国際関係、そして私たちの宇宙観に深く刻まれています。

人類史における画期的な出来事

アポロ計画、とりわけアポロ11号による人類初の月面着陸は、コロンブスのアメリカ大陸到達やライト兄弟の初飛行にも匹敵する、人類史における画期的な出来事でした 。地球という惑星に誕生した生命が、自らの知性と技術によって、初めて他の天体に降り立った瞬間であり、それは科学技術の偉大な到達点を示すとともに、人類の活動領域が宇宙へと広がったことを象徴する出来事でした。

計画の推進力となったのは、冷戦下における米ソ間の熾烈な国家競争でしたが 、その成果は一国の勝利にとどまらず、人類全体の可能性を大きく押し広げました。アポロ8号のミッション中に撮影された、月の地平線から昇る青い地球「地球の出(Earthrise)」の写真は、宇宙空間に孤独に浮かぶ、か弱くも美しい故郷の姿を私たちに示し、国境を超えた一体感や、地球環境の貴重さに対する新たな認識(アポロ効果とも呼ばれる)をもたらすきっかけになったと言われています 。

未来の宇宙探査への道筋

アポロ計画は、その後の宇宙開発に多大な影響を与え、未来の探査への道筋をつけました。

技術的遺産

アポロ計画のために開発されたサターンVロケットやアポロ宇宙船の技術、そして月面での活動経験は、その後のアメリカの宇宙計画に直接活かされました。アメリカ初の宇宙ステーション「スカイラブ計画」の打ち上げにはサターンVが用いられ、宇宙船にはアポロ司令船が利用されました 。また、冷戦下の緊張緩和の象徴となった「アポロ・ソユーズテスト計画」では、アポロ宇宙船がソ連のソユーズ宇宙船とドッキングし、宇宙における国際協力の第一歩を記しました 。

科学的知見の継承

月面から持ち帰られたサンプルや、月面に設置された観測機器からのデータは、月の成り立ちや太陽系の歴史を解き明かす上で基礎的な情報となり、現在進められている月探査計画、例えばNASAが主導する「アルテミス計画」などの科学的な目標設定や探査戦略の立案に活かされています 。アルテミス計画では、将来の火星探査も見据え、月面に持続的な拠点を築くことが目指されており 、アポロ計画が達成した短期滞在型の探査から、さらに一歩進んだ段階へと進もうとしています。

国際協力への流れ

アポロ計画は米ソの競争として始まりましたが、その後のアポロ・ソユーズテスト計画などを経て、宇宙開発における国際協力の重要性が認識されるようになりました 。現代の国際宇宙ステーション(ISS)計画やアルテミス計画に見られるような、多国間での協力体制は、アポロ計画の経験なくしては生まれなかったかもしれません。アルテミス計画には、日本を含む多くの国が参加しており 、宇宙探査がもはや一国だけで行うものではなくなったことを示しています 。

インスピレーションと人材育成

アポロ計画の成功は、世界中の人々に「やればできる(Can-do spirit)」という強い感動と自信を与え、多くの若者たちが科学技術分野に興味を持つきっかけとなりました 。この「アポロ効果」は、その後の科学技術の発展を支える人材育成にも貢献したと言われています。

アポロ計画は、冷戦という特殊な時代の政治的要請から生まれたプロジェクトでしたが、その過程で達成された技術革新、もたらされた科学的知見、そして育まれた挑戦の精神は、時代を超えて受け継がれています。現代の宇宙探査は、アポロ時代の短期的な「到達」から、月やさらにその先の火星における持続的な「滞在」や「資源利用」へと、その目標を進化させています 。それは、アポロ計画が切り拓いた道をさらに先へと進む、人類の新たな挑戦なのです。アポロ計画の遺産は、過去の栄光としてだけでなく、未来の宇宙開発を照らす灯台として、今も輝き続けています。

↓こちらも合わせて確認してみてください↓

↓YouTubeで動画公開中♪↓

↓TikTokも更新中♪↓

↓お得商品はこちらから♪↓